Marco Beck, L’Osservatore Romano

Nel quarto capitolo del Vangelo secondo Giovanni, davanti allo spettacolo dei «campi che già biondeggiano per la mietitura», Gesù proclama l’avverarsi del proverbio «uno semina e l’altro miete». Questa massima sapienziale, da interpretare nel contesto evangelico in chiave metaforica, può essere trasposta nella sfera dell’antica filosofia greca per caratterizzare il rapporto tra la semina germinale compiuta nella Ionia del VI secolo a.C. dai cosiddetti “presocratici” e l’opulenta mietitura di cui furono artefici i sommi pensatori fioriti nell’Atene dei secoli V e IV, a cominciare da Socrate e proseguendo con Platone, Aristotele e i loro eredi.

Non è affatto per puro caso che la culla del pensiero ellenico si radicò lungo un tratto di costa dell’Asia Minore colonizzato dagli Ioni in epoca arcaica: città rivierasche come Mileto, Colofone ed Efeso (patria, la prima, della triade di “fisiologi” Talete-Anassimandro-Anassimene, la seconda di Senofane, la terza di Eraclito) e isole di navigatori come Samo (che diede i natali a Pitagora), grazie a fecondi scambi commerciali con l’Egitto e con l’area mesopotamica-iranica, costituivano un ponte culturale tra l’Ellade post-micenea e le millenarie civiltà affacciate sul Mediterraneo o insediate nell’Oriente asiatico. E tale apertura di orizzonti non si restrinse nemmeno dopo la sottomissione alla Persia imperiale di Ciro e Dario, inasprita in seguito alla repressione della rivolta ionica (499-493 a.C.), peraltro all’origine delle vittoriose guerre persiane.

Com’è noto, se l’esplosione della filosofia nell’età dell’oro ateniese ha consegnato ai posteri una copiosa messe di testi e di testimonianze, quello della fondazione presocratica rimane un mondo in gran parte sommerso. Per riportarne alla luce le scarse quanto scarne vestigia, i frammenti sepolti nelle citazioni dei filosofi e dei dossografi posteriori, occorre attivare una sinergia tra due complementari prospettive scientifiche: indagine storica e analisi filologica. Proprio in virtù della compresenza di entrambe le competenze nell’unico profilo di una studiosa autorevole, la Fondazione Lorenzo Valla ha potuto varare una «edizione italiana riveduta e ampliata» – innovativa rispetto a una precedente pubblicazione tedesca – dell’intero corpus testuale dei Presocratici, a cura di M. Laura Gemelli-Marciano, già docente di filologia classica presso l’Università di Zurigo. È per il momento disponibile il primo volume: Sentieri di sapienza attraverso la Ionia e oltre, da Talete a Eraclito (Mondadori, 2023, pagine cxiv-614, euro 50). Parmenide ed Empedocle saranno al centro di un futuro secondo tomo, mentre il terzo comprenderà Anassagora e gli atomisti.

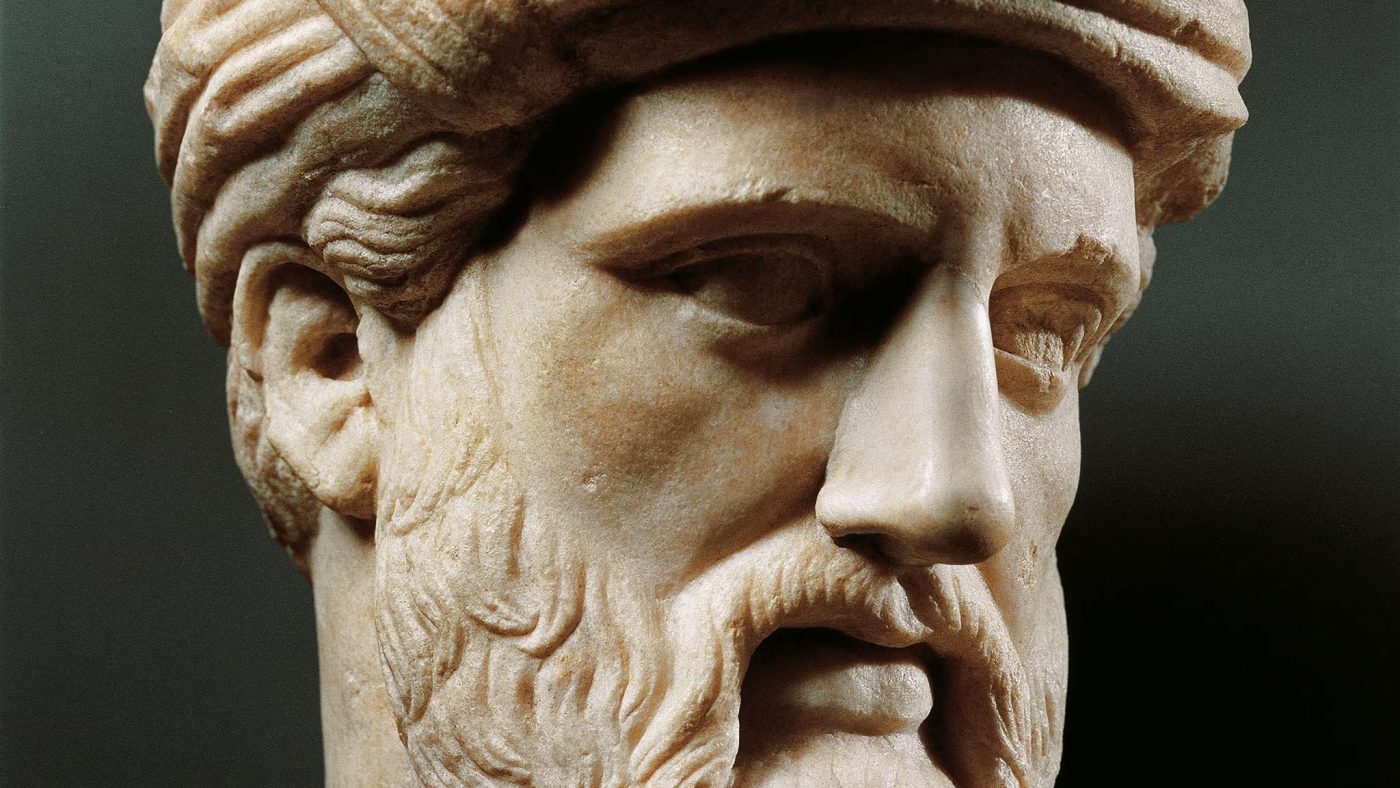

Nell’introduzione che guida all’incontro con la sestina di sapienti ionici radunati in questo volume inaugurale, la curatrice ne delinea i fondamentali caratteri distintivi. I tre Milesii (Talete, Anassimandro, Anassimene) condividono, con diverse sfumature, la fisionomia del polymathes: «un raccoglitore e un viaggiatore, un uomo che ama conoscere e ricercare molte cose», spaziando dalla matematica alla medicina, dall’astronomia alla meteorologia, ovvero un “filosofo della natura” che traduce questo bagaglio di cognizioni nella concretezza di soluzioni tecnico-scientifiche. A compiere un passo ulteriore verso lo statuto di philosophos a pieno titolo provvederà Pitagora, detentore di «una sapienza globale» che abbraccia «tutti gli ambiti, dalla cosmologia al regime di vita, alla pratica rituale», sino a sconfinare nella magia e nel misticismo, trasfigurando la scienza in «un dono divino legittimato solo da una rivelazione». Ed è un sapere «a tutto campo» anche quello che rivendica Senofane, privo però di alone misterico e pervaso dall’ambizione di sopravanzare in autorevolezza, con la propria cifra “laica”, l’epos mitologico di Omero ed Esiodo perpetuato dai rapsodi. Un orgoglioso esoterismo alimenta infine lo stile oracolare di Eraclito, teso ad annunciare, «come un profeta, una verità speciale, un logos che possiede un valore universale ed eterno».

Approfondendo quindi l’opera di ciascuno dei sei filosofi nativi della Ionia, traducendo con perizia i loro lacerti sopravvissuti nel solco della tradizione dossografica e inquadrandoli nei rispettivi contesti storici, Gemelli-Marciano istituisce implicitamente una gerarchia di valori. Non sottovaluta certo l’importanza fondativa dei tre più antichi sophoi: di Talete, che postulava l’acqua come scaturigine di tutte le cose, si sottolinea la correlazione tra le acquisizioni in termini di geometria, sismologia, astronomia (previde un’eclissi di sole) e la loro applicazione nell’esercizio di una “consulenza politica”; di un analogo eclettismo viene accreditato anche Anassimandro, geografo, cartografo, astronomo, teorizzatore dell’apeiron (“infinito” o “illimitato”), ente divino, principio universale e immortale di generazione; mentre in una posizione meno prominente si colloca Anassimene, che attribuì all’aria la funzione di elemento preposto al nascere e al divenire di ogni realtà. Né manca per Senofane il riconoscimento che gli spetta in quanto “intellettuale” poliedrico, cosmologo e teologo, filosofo e poeta itinerante attraverso la Magna Grecia, autore di componimenti satirici e di un trattato Sulla natura.

Risulta tuttavia evidente che la consistenza dei documenti superstiti, lo spessore filosofico-letterario e la duratura influenza culturale innalzano al vertice dell’élite presocratica le figure di Pitagora ed Eraclito. Quest’ultimo viene spesso associato con superficialità al celebre assunto tramandato da Platone nel Cratilo: «tutto scorre e nulla rimane fermo», sicché «non potresti entrare due volte nello stesso fiume». Ma la sua teoresi è in realtà assai più ricca e complessa (il fuoco come primordiale sostanza generativa, il contatto con il divino reso possibile dal sonno, la tensione tra opposti governata dall’invisibile armonia del logos), e la potenza del suo linguaggio intessuto di aforismi dipende dalla capacità di formulare, con pregnanza non di rado enigmatica, verità il cui fondo abissale sembra raggiungibile solo da un «tuffatore delio» (secondo Socrate citato da Aristone di Ceo).

Il personaggio di maggior fascino è comunque Pitagora, matematico, taumaturgo, fondatore carismatico a Crotone di una scuola contrassegnata da un austero ascetismo, da una condivisione egualitaria dei beni e da una spiritualità striata di sciamanesimo (dottrina della trasmigrazione o metempsicosi, viaggi estatici, fenomeni preternaturali), tanto da guadagnarsi la fama di theios anèr, “uomo divino”. Ed emergono, del pitagorismo, anche alcuni aspetti in sorprendente sintonia col Vangelo: l’accettazione incondizionata della volontà divina, il profondo rispetto per il ruolo sacrale delle donne, l’indissolubilità del matrimonio.