Rosita Copioli, Avvenire

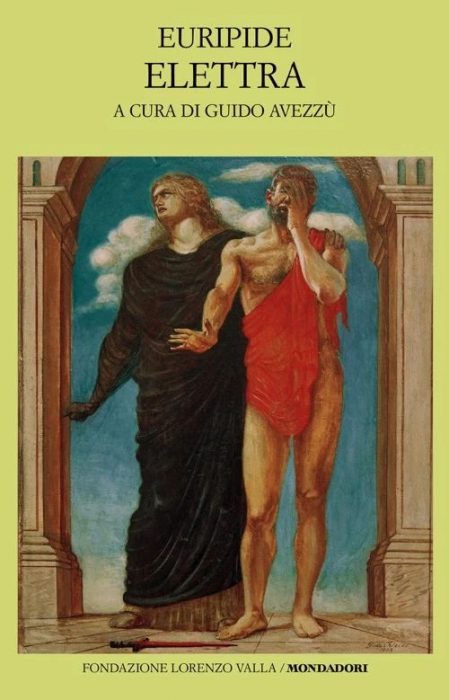

Nei tragici la saga degli Atridi ha due versioni di Elettra, la figlia di Agamennone che con il fratello Oreste vendica il padre ucciso dalla madre Clitemestra e dall’amante Egisto. Quasi contemporanee, di Sofocle e di Euripide, e culmini dell’ideologia del patriarcato. Ma indagano ogni psiche femminile innamorata del padre e magari ancor più del succedaneo paterno. E magari legandosi al tormento di Amleto, suggestionano il futuro, da Hoffmansthal, O’Neill, Giraudoux, Marguerite Yourcenar. L’Elettra che Sofocle compone verso la fine della vita, con il Filottete e l’Edipo a Colono (411), corrisponde a uno stallo, che forse riflette anche quello politico contemporaneo. Lei è l’immobile soglia del padre: il dolore ossessivo di perdita magnetizza un prodigioso esperimento lirico, e blocca l’azione. Quasi l’opposto l’Elettra di Euripide (413, o 422-417?), dove è protagonista dell’azione (Mondadori/Fondazione Lorenzo Valla, pagine 640, euro 60, a cura di Guido Avezzù). La scena si apre prima dell’alba sui monti dell’Argolide, davanti alla povera casa dove Elettra vive con il contadino che il patrigno Egisto l’ha costretta a sposare. Proprio lui, poverissimo ma nobile (per rispetto non l’ha mai toccata) funge da prologo. Lei esce cupa, si rivolge alla notte nera che nutre le stelle. Albeggia. Arrivano il fratello Oreste con l’amico Pilade e i servi. La scambiano per un’ancella: porta la brocca dell’acqua sul capo rasato. Si nascondono. Con un lamento lirico di cigno canoro, lei rievoca al coro il taglio della scure che si abbatté sul padre. Indica i capelli incrostati di polvere, le vesti a brandelli, indegni della figlia di Agamennone. Si accorge degli estranei.

Un soprassalto. Oreste si finge un amico del fratello, lei gli manda messaggi da esclusa: «Vivo come un animale», eppure Castore «mi aveva chiesta in sposa – sono della sua stirpe». Volendo ospitarli, invia il marito per provviste dal vecchio servo che allevò Agamennone e salvò Oreste portandolo via quando era piccola: bandito dalla città sul Tanao, ai confini tra Argo e Sparta. Subentra il primo coro davvero sacro: veleggiano le navi gloriose verso Troia, il delfino amante del flauto vi salta accanto, le Nereidi portano le armi d’oro di Efesto. Sullo scudo di Achille il mito s’interseca al presente: Perseo, la Gorgone, Ermes dal ruolo centrale. Profezia per Clitemestra: «Dalla tua gola vedrò […] il fiotto del tuo sangue omicida». Giunge il vecchio: affezionato, attento, pio. E acuto detective. Sulla tomba di Agamennone ha scoperto tracce indubitabili di Oreste, che portano a un riconoscimento, ben più puntuale rispetto a quello delle Coefore di Eschilo. Il vecchio è decisivo: devono sbarazzarsi di Egisto e di Clitemestra. Il primo l’ha visto accingersi a sacrificare un toro alle Ninfe: Oreste potrà approfittarne. Elettra si occuperà della madre. Al vecchio il compito di attrarla: le dirà che ha partorito e deve sacrificare. Tutto procede veloce, dopo il secondo coro che scava nell’origine del mito: puro orrore di una trappola indistricabile e indecifrabile. Nasce un’agnella dal vello d’oro finissimo: Pan l’annuncia agli Atridi, alla gente di Micene e Argo, parla di Tieste che seduce di nascosto la moglie di Atreo: ciò indurrebbe Zeus a cambiare la via lucente degli astri, rovesciandola a causa della colpa, la contesa fra mortali, ma in realtà Atreo è astronomo, conosce l’opposizione delle stelle. Perciò vince, pur usando il mito. Il coro ammonisce Clitemestra: le storie mitiche rendono soggetti agli dèi, ma lei li ha dimenticati, nonostante sia sorella dei gloriosi Dioscuri. Rumori e grida. Il messaggero racconta l’agguato al figlio di Tieste, Egisto, abbattuto con la mannaia di Ftia, nel modo truculento delle vittime. Oreste è il nuovo Perseo, un nuovo Achille, che porta alla sorella la testa della Gorgone. Clitemestra sopraggiunge in sfavillìo di carro e abiti, aiutata dalle schiave troiane. Elettra accoglie la madre, che replica alle sue accuse incolpando Agamennone dell’uccisione della figlia Ifigenia, e del suo tradimento imperdonabile: gli ha portato Cassandra come nuova sposa. Elettra recrimina, fa entrare la madre per il sacrificio.

All’interno l’aspetta il riluttante Oreste, che lei ha convinto. Insanguinati, angosciati per il “giusto” misfatto, i figli si riaffacciano dalla casa. Rievocano il momento in cui la madre implora Oreste: a lui la spada cade di mano, deve coprirsi gli occhi con il mantello, mentre affonda la daga nella sua gola. Lo aiuta Elettra, a spingerla. Ora avvolgono col mantello quella madre che è «loro e non loro». All’estremo dei mali della casa. Scendono dal cielo i Dioscuri, fratelli di Clitemestra ed Elena. Non sono d’accordo sul tipo di giustizia compiuta, sebbene meritata: Febo non ha dato un giusto responso. Ma Oreste doveva seguirlo come Elettra, per Destino e Necessità, dilaniati dalla maledizione dei padri, alla quale gli dèi collaborano. Velocissimi, i Dioscuri esprimono il giudizio più interessante. Mentre le Erinni si precipitano a perseguitare il matricida con musi di cagna e braccia di serpente, gli indicano la salvezza ad Atene, nel luogo dedicato ad Ares per il giudizio degli dèi sul suo delitto. Un parallelo del bosco sacro di Colono per Edipo: lì diventeranno Eumenidi. Assegnano Pilade come sposo a Elettra, a entrambi i fratelli un futuro in luoghi diversi, in totale dolorosa separazione, assumendo Menelao ed Elena a collaboratori per le sepolture e i ricordi: proprio quell’Elena innocente da Troia, che è rimasta sempre presso Proteo in Egitto, e là è andato solo il suo fantasma: sono già lì davanti, nel porto di Nauplia. Esprimono un ambiguo giudizio sugli dèi. Né miscredente né razionalista, Euripide osserva la realtà che ha introdotto l’anima e la mente giudicante di Anassagora, e ama i veloci colpi di teatro. Tranchant la morale del coro, che augura di essere lieti: chi può essere lieto e non soffre sventura, gode la felicità propria dei mortali. Se ho riassunto a precipizio questa meravigliosa Elettra dal ritmo serrato (curata con ogni perfezione da Guido Avezzù, che nel 2008 aveva pubblicato l’Edipo a Colono, e ho menzionato l’Elettra di Sofocle tradotta da Bruno Gentili, introduzione e commento di Francis Dunn, testo critico di Liana Lomiento, e l’Elena di Euripide, curata da Barbara Castiglioni, sempre nella Valla), è stato sia per farne notare il meccanismo fluente, sia per ricordare il superiore giudizio di Goethe. Nel luglio 1831 conclude il Faust II, e il 22 novembre, a cinque mesi dalla morte, ancora rilegge Euripide. Si stupisce dell’incomprensione nei suoi confronti da parte dell’aristocrazia dei filologi (allude a Schlegel, che accosta Euripide a Ovidio per leggerezza, ingegnosa declamazione della decadenza: retorico, acuto, abbondante e vano; e boccia proprio Elettra come il suo dramma peggiore). No, non bisognava ascoltare nemmeno il buffone Aristofane, che nelle Rane fece dire al fantasma di Eschilo: «La mia poesia non è morta con me: la sua è morta con lui».

Euripide aveva goduto al contrario di un enorme seguito nella propria epoca. E poi, tutte le nazioni dopo di lui, hanno più avuto un drammaturgo degno di porgergli le pantofole? Meraviglioso Goethe, che si sbarazza delle pulci dei critici. Se Sofocle riteneva che operasse la totale mimesi della realtà – e Aristotele scrive nella Poetica che lui «faceva gli uomini quali devono essere», mentre Euripide li fa «quali sono», giudicandolo «il più tragico dei poeti» – come dobbiamo interpretare il suo realismo e il suo senso tragico? Qualcuno rilevò il contrasto tra i voli pindarici e la lirica dei cori, con l’impianto dei dialoghi e lo svolgimento dell’azione. Ma quei cori s’intrecciano alla dimensione profonda, all’oltre mitico delle vicende, creando degli spazi d’altrove. Anche la frequente soluzione del deus ex machina che scioglie ogni stallo è la scelta geniale che il fantastico ama. Non accade anche nel finale del Faust, dove la Mater gloriosa può sostituire le Eumenidi, nel simbolo, che unisce l’umano e il divino? Borges si pronunciò a favore del lieto fine: la ragione del fantastico.