Rosita Copioli, Avvenire

All’inizio dei Remedia amoris, che sembrano il contraltare dell’Ars amandi, perché prescrivono ogni cura, medicina, tecnica per non soccombere ai pericoli estremi della passione, Ovidio replica a Cupido, il figlio di Venere, preoccupato che gli abbia mosso guerra. No, il suo poeta è sempre lo stesso. Continua sempre ad amare, la sua Musa è la medesima. Non disfa l’opera tessuta prima, insegnando a coltivare il gioco d’amore con la mutevolezza scaltra di una metis degna di Ulisse. Ma ciò che fu un tempo impeto, ora è ragione. Così indica una via di salvezza a chi vuole mantenere la propria libertà schivando il dominio rischioso di amori indegni. Suggerisce anzi a Cupido di coltivare le arti di Venere, per le quali nessuna madre ha dovuto piangere un figlio perduto, al contrario di quelle mortifere del suo patrigno Marte.Che si uniscano in segreto i ragazzi e le ragazze timide, che le sole lacrime versate siano quelle sparse davanti a una porta chiusa. Cupido si persuade. Benedice Ovidio dai suoi «mollia regna» – i suoi «teneri domini» – e lo incoraggia a concludere l’opera prefissa.

Scritti intorno tra il 2 a.C. e il 2 d.C., i Rimedi – come l’Ars e i brevi Medicamina faciei femineae -formano il trittico didascalico dove la serietà si sfuma con l’ironia, per passioni temperate. Il volto è duplice, oppone sempre due facce e risvolti della medaglia. Nell’introduzione, che accompagna con ricchissimo commento l’ottima traduzione di Giorgio Paduano, Victoria Rimell pone l’opera giustamente sotto il segno di Giano bifronte che inaugura i Fasti, in ragione del contrasto con cui essa si presenta rispetto all’Ars, ma anche nel senso interno della “cura”: rimedio dal duplice aspetto, dall’opposta funzione, come il veleno che sana, la rosa che ha spina, l’amore-amaro. Da parte mia ricordo che l’apparizione di Giano è davvero numinosa in Ovidio, nonostante affermi di non possedere ispirazione divina.

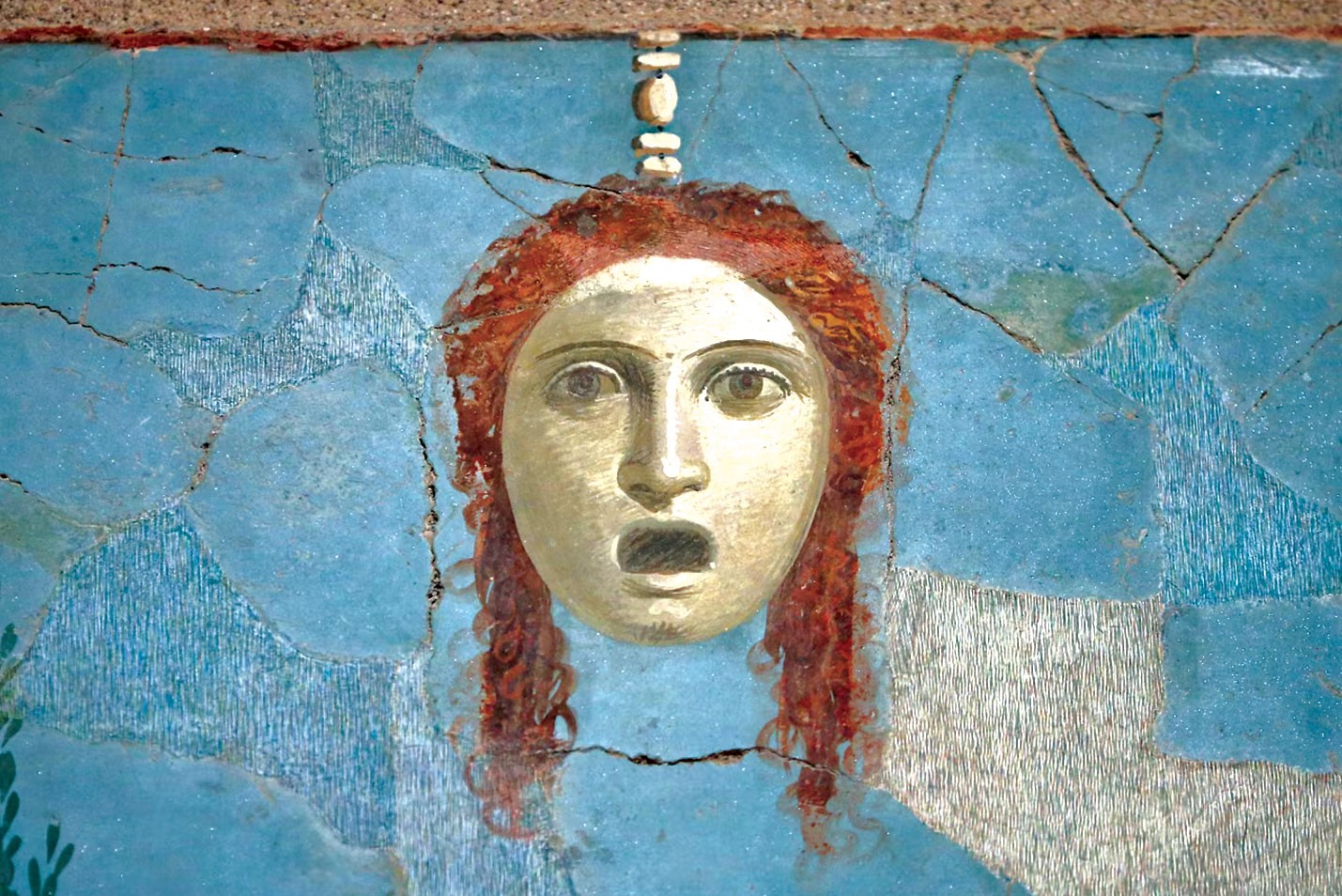

Giano è il solo dio che veda anche dietro, anticamente una mole informe di Caos, un tutto. È colui dal quale prende inizio il tempo, ogni cosa, e ogni possibilità; colui che apre e chiude cielo, mare, nubi, terra: il dio della soglia e della porta, di transizione in vita e in morte. Quando Ovidio lo descrive e lo fa parlare, in Giano emerge la figura suprema e onnipotente, anteriore al compito di Giove di cui determina entrata e uscita, presiedendo le porte celesti, insieme alle Ore miti. Unico custode del vasto universo, solo lui ha diritto di volgerlo sui cardini. Unico ad avere potere sulla Pace e a chiudere i battenti sulla guerra, altrimenti tutto il mondo si rimescolerebbe nel sangue che porta alla morte. Ovidio usa commosso gli accenti di Lucrezio sulla potenza delle origini, quelli di Virgilio sulle vegetazioni germoglianti, dove la sua figura si fonde con quella di Saturno. È l’ubiquo-obliquo Giano, antichissimo e perenne, il padre di Ovidio. E sempre Giano è il dio delle Metamorfosi, l’approdo finale e totale di Ovidio, poeta mimetico, onnicomprensivo, vero erede di Esiodo, se si crede all’idea camaleontica del poeta identitario con le Muse, figlie della Memoria. Le Metamorfosi includono tutto, nascono da uomini e dèi presi da passioni incontenibili, terminano in animali, alberi, fiori, cose, costellazioni, ma ognuna di esse rigenera un’altra, senza soluzione di continuità, in echi e riflessi infiniti, nella liquida acqua che bagna le labbra di Ovidio, e proviene dal nutrientissimo Oceano della Memoria.

Nelle sue opere erotiche, Ovidio ruota come Giano, che modernizza in una leggerezza alessandrina e libertina – in tutti i sensi di questa parola dalle lontane e complesse allusioni. Vede la tragedia, come mostrano gli Amores e le Heroides, le meravigliose lettere di Arianna, Didone, Elena, Penelope, Fedra, Saffo e altre infelici che aprono sempre nuovi spazi teatrali con i loro amanti. Ma vuole evitarne i suicidi, le morti a catena, le distruzioni del “sangue letifero” che Giano aborre. Sceglie l’elegia, dove le lacrime si fermano davanti alla soglia della catastrofe. Si capisce perché né Leopardi, né i romantici amassero Ovidio, preferendo le passioni profonde del cuore, il destino. Sebbene Leopardi, suo perfetto conoscitore, ne possedesse la duttile ricchezza di mente e di lingua.

In quel sistema di rotazioni e di rovesciamenti, le sue Artes, i suoi «Rimedi» non risparmiano le opposizioni estreme. Con la consueta mescolanza d’intelligenza, ironia, irriverenza, oscenità, eleganza preziosa, sapienza costruttiva, occhio acuto sui dettagli e sui colori, Ovidio elenca le condizioni che frenano la passione erotica: i tratti fisici spiacevoli, la “bruttezza” anatomica dei corpi, la loro decadenza, i difetti e le sgradevolezze; ogni condizione e situazione atti a provocare nausea e disgusto; e perfino, in loro assenza, l’utilità di due amanti in contemporanea. Sebbene affermi di rivolgersi sia a uomini che a donne, con una sensibilità capace di comprendere ogni sfumatura dell’anima femminile, e si mostri impietoso e ironico verso le magagne maschili, è inevitabile che il suo sguardo sia quello di chi vive in una società e un tempo dove ogni rapporto di forza e di potere è maschile, e non può resistere alla tentazione di usare stereotipi, figure codificate da satira e teatro. D’altra parte non è che tanto sia cambiato, da allora.

Non sappiamo se proprio la leggerezza che lo fece incorrere in quella colpa che gli causò l’esilio a Tomi sul mar Nero, dove morì tra il 17 e il 18 d.C., fu responsabile del carmen e dell’error di cui si accusa nei Tristia, e che furono giudicati imperdonabili da Augusto. Ovidio rimpianse perdutamente la capitale immensa e corrotta che amava, la sola dove poteva vivere, così diversa dalle modeste e rozze origini che la politica augustea rilanciava. Anche nei tempi moderni i tiranni ebbero paura della libertà del pensiero, tanto più se espressi in poesia, nella quale anticamente si credeva come alla sua forma più squisita e coraggiosa. La sola che resta, e che continuiamo a leggere, con piacere.