Armando Torno, Domenica Il Sole 24 Ore

Nella storia del pensiero due raccolte di Oracoli hanno avuto particolare fortuna: i sibillini e i caldaici. I primi si richiamavano all’autorità delle sibille – anziane donne che pronunciavano in estasi le loro profezie – e si sarebbero formati nel II secolo nella comunità ebraica di Alessandria d’Egitto, con lo scopo di consolidare le aspettative messianiche. Una tradizione che sarà poi ripresa con l’aggiunta di contributi cristiani. Testi che erano ben diversi dai pagani Libri sibillini, conservati a Roma nel tempio di Giove Capitolino (sino al tempo di Augusto, poi saranno in quello di Apollo Palatino), consultati in tempi di crisi politiche o militari; risalivano, secondo la tradizione, a uno dei due re Tarquini, al VI secolo a. C.

Altro spessore e notevole influenza avranno invece gli Oracoli caldaici, attribuiti prima a Giuliano il Caldeo, poi a suo figlio, Giuliano detto il Teurgo, vissuti al tempo di Marco Aurelio, nel II secolo della nostra era. Eredi del neoplatonismo, i teurgi caldei elaborarono un sistema al tempo stesso religioso e filosofico, in cui l’anima del fedele doveva staccarsi dal mondo sensibile delle apparenze e dal suo involucro corporeo per avvicinarsi alla triade del Padre, il “nous patrikos”, del potere e dell’Intelletto.

Giuliano comunica con frammenti oscuri e luminosi al tempo stesso, come un oracolo, la sua esperienza visionaria, associando metafisica e magia per intraprendere un viaggio verso l’assoluto. Cerca, in altri termini, la divinità; non la studia come i teologi, ma la evoca con simboli e rituali, o meglio la porta in sé, attirandola con l’estasi. Argomenti e percorsi che realizzano i tentativi iniziati con gli Orfici. È significativo il giudizio di Proclo: sosterrà che gli Oracoli caldaici sono paragonabili al Timeo di Platone.

Innumerevoli poi i commentatori che si avvicendarono nei secoli: da Porfirio a Giamblico, da Giuliano Imperatore a Damascio di Damasco, da Ierocle a dotti bizantini quali Michele Psello o Giorgio Gemisto Pletone. Se ne invaghì il Rinascimento con Marsilio Ficino e Pico della Mirandola; Francesco Patrizi ne diede una raccolta sotto il nome di Zoroastro.

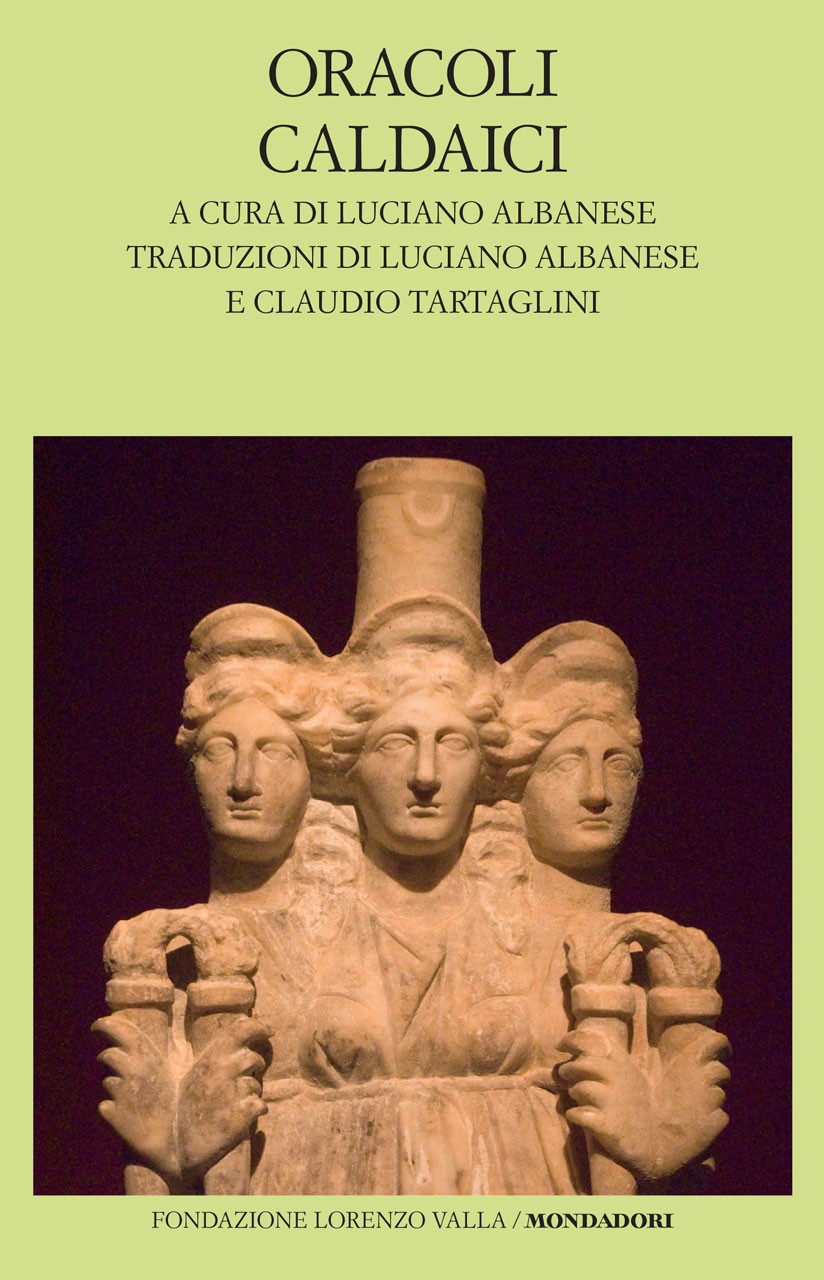

Ora un volume, curato da Luciano Albanese – con l’originale greco a fronte e traduzioni del medesimo studioso e di Claudio Tartaglini – restituisce il testo degli Oracoli caldaici riorganizzato e arricchito rispetto alle edizioni precedenti. Il libro, con ricco apparato di note, riunisce per la prima volta le antiche versioni e propone un vasto commento che favorisce i confronti.

C’è altro? Forse un frammento, il numero 133, che lasciamo alla meditazione dei lettori: «Venerano anche una triade fonte di fede, di verità e di amore».