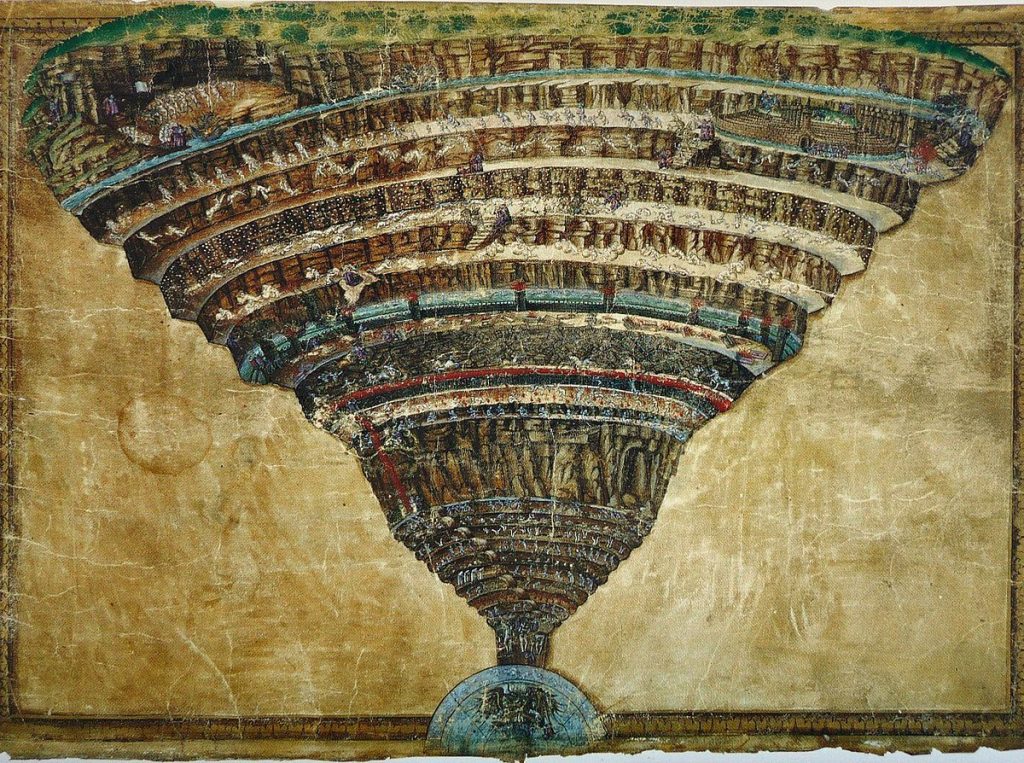

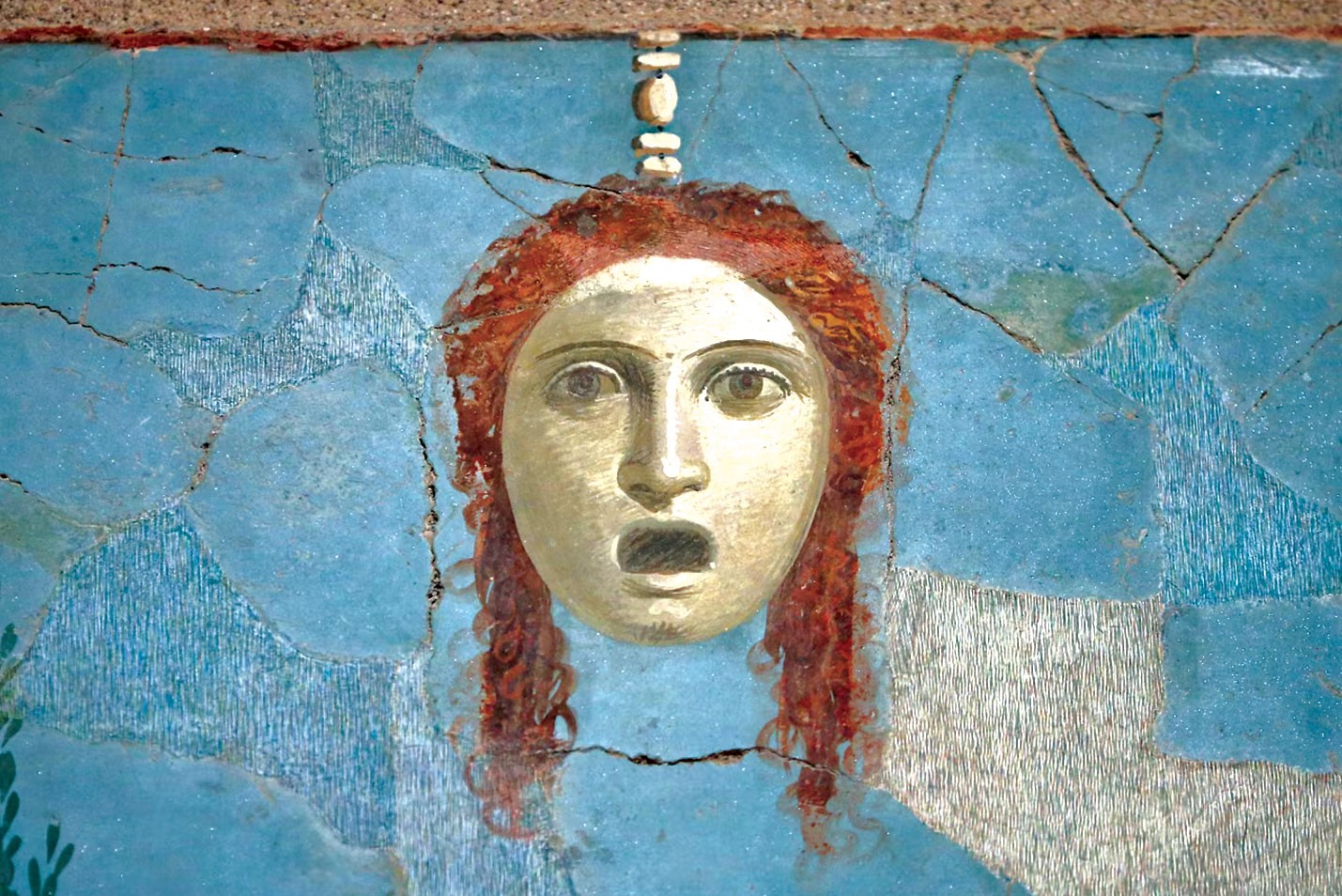

La categoria estetica definita per la prima volta dall’anonimo autore del trattato Sul sublime (per secoli noto come Longino, o Pseudo Longino) ha avuto un impatto straordinario sulla cultura, sull’estetica e su tutto il sistema delle arti. Il suo successo diventa ancora più capillare se prendiamo in considerazione anche i casi in cui non c’è un rapporto diretto con il trattato antico: quando diventa un modo di lettura applicabile ai contesti più disparati. È il caso, ad esempio, del Medioevo: un’epoca in cui il testo di Longino non era certo conosciuto, ma che ha prodotto opere che oggi esemplificano per noi l’idea di sublime, se si pensa alle cattedrali gotiche o alla Divina Commedia. Un’idea che implica elevazione, superamento dei limiti, espressione dell’incomunicabile.

Quando il testo del trattato antico inizia a circolare prima in traduzione latina, poi in edizioni a stampa e commentate, l’effetto sulla prassi artistica è immediato. Sappiamo che Michelangelo ne venne a conoscenza grazie alla cerchia dei Farnese e alla figura di Fulvio Orsini, e il riflesso sulla sua opera è ben percepibile: basta pensare a temi grandiosi come la creazione o il giudizio universale, a soluzioni stilistiche come la torsione, alla lotta interminabile con la materia, e alla capacità di superare i confini fra le arti, che sarà tipica di altre grandi figure del sublime come Bernini o Blake. Lo slancio creativo, il soggettivismo e l’audacia stilistica esaltate da Longino, unite sempre a una tecnica compositiva rigorosa, hanno trovato dunque una piena consonanza con il neoplatonismo rinascimentale, e con il suo sapere magico ed ermetico, come scaturisce dalle riprese in Leonardo da Vinci e in Torquato Tasso.

Nel Seicento il sublime gioca un ruolo fondamentale nel classicismo francese, e inizia a intersecarsi con alcuni concetti chiave dell’estetica moderna, come il «non so che», il misterioso, l’ineffabile, l’incomprensibile. Riecheggia perciò in filosofi come Montaigne e Pascal, e inizia a influenzare la pittura di paesaggio, facendola orientare verso la natura selvaggia: è il caso soprattutto del genio anomalo di Salvator Rosa, con la sua passione per l’orrido, che preannuncia già il romanticismo di Füssli.

La traduzione di Longino ad opera del “legislatore del Parnaso”, Boileau, può sembrare un paradosso, dato che il sublime è stato letto spesso come antitesi alle regole aristoteliche, ma in tutto il classicismo la tensione fra ordine e disordine è continua. Oltre a dare una diffusione enorme al trattato, Boileau mette in rilievo un concetto fondamentale: il sublime è un effetto che può scaturire da un singolo dettaglio, per sottrazione e non per accumulo.

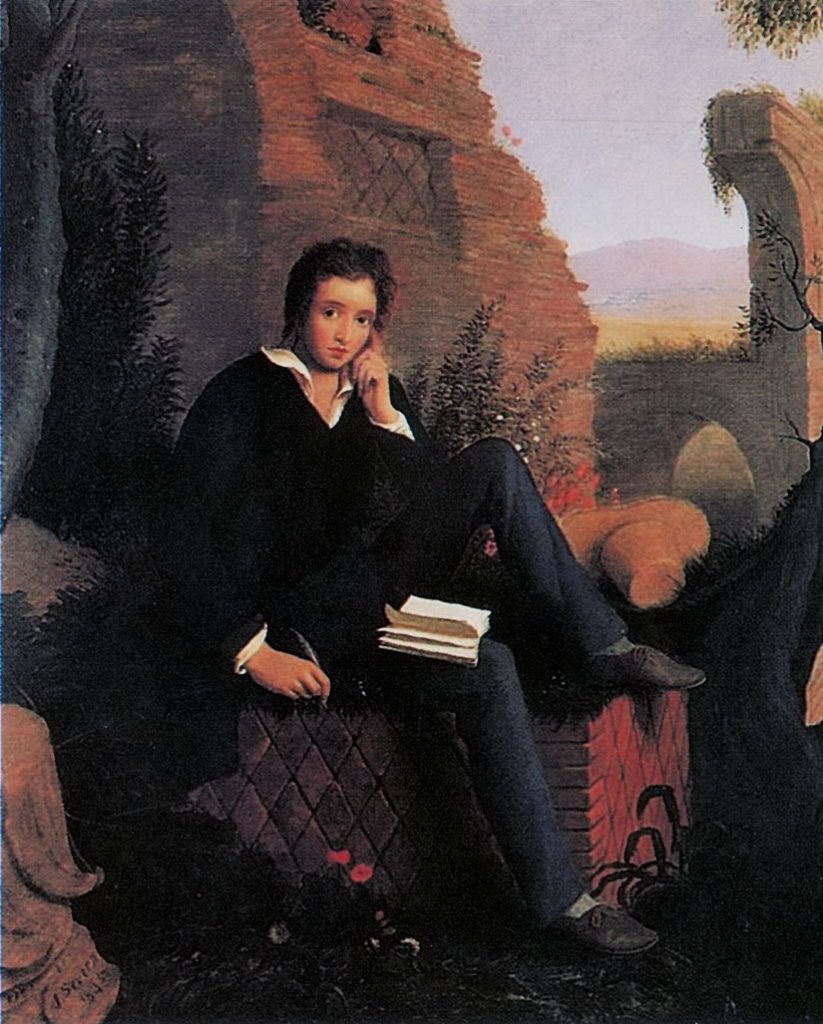

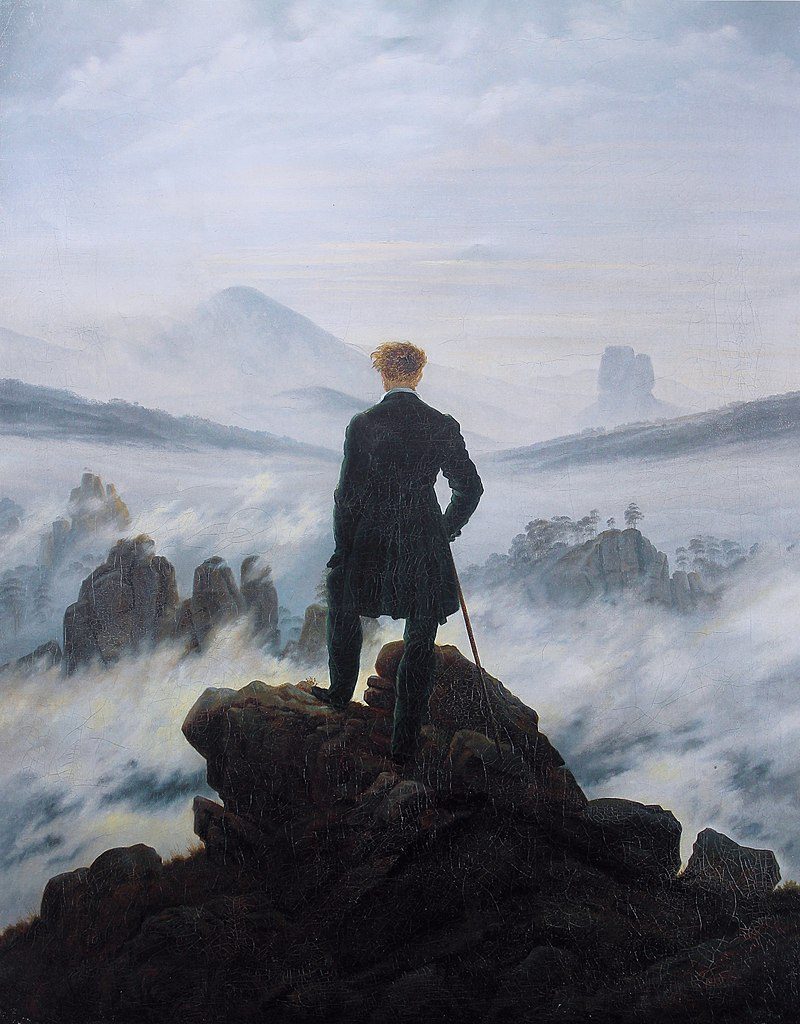

Nella piena modernità il sublime si diffonde in Inghilterra, fin quasi a diventare una moda, legata all’ascesa della middle class e alla nozione di gusto. Si arriva così a una nuova teoria autonoma dal trattato antico: l’Inchiesta di Edmund Burke, che quasi lo identifica con il terrore, influenzando così la nascita del romanzo gotico e della letteratura fantastica. Nel pieno Settecento, su influsso di un’altra grande nuova teoria filosofica, quella di Kant, il sublime viene applicato alla teoria della musica, e impronta grandi capolavori del classicismo, come la Creazione di Haydn, e soprattutto l’intera produzione di Beethoven, in cui Wagner vedrà il passaggio dal bello al sublime. Queste due nozioni, che sono state spesso contrapposte (creando false dicotomie come Raffaello vs Michelangelo, Mozart vs Beethoven, Rossini vs Verdi), verranno sussunte come complementari nell’estetica romantica, che svilupperà un nuovo modello di sublime nella poesia (Shelley, Hölderlin), nella pittura (Friedrich, Turner) e in tutte le arti.

Dopo l’esplosione romantica sembrerebbe che il sublime abbia perso la sua spinta propulsiva, ed intellettuali come Nietzsche e Flaubert ne prendono le distanze. Ma ritorna ben presto nelle epifanie del modernismo (Proust, Kafka, Woolf), nella ricerca sofferta della pittura informale (Rothko), e nella nuova arte che caratterizza il Novecento, il cinema: da Kubrick a Malick, da Herzog a Von Trier. Anche la nostra epoca postmoderna, che sembra aver perso il gusto per lo stile elevato in favore di una continua contaminazione di registri, conosce in realtà una fioritura di mille forme di sublime, spesso legate all’immaginario apocalittico (Anselm Kiefer) e alle trasformazioni tecnologiche.

Alla fine di un lungo percorso comparatistico sulle trasformazioni del sublime attraverso epoche, culture, e media, si potrebbe avere l’impressione di una nozione sfuggente ed elusiva, che si configura in modo diverso a seconda dei contesti. Esistono comunque una serie di nuclei di base, di costanti che emergono dal variare delle dinamiche storiche: nuclei che possono costituire un lessico del sublime.