Roberto Andreotti, Alias Domenica – Il Manifesto

Le edizioni della Fondazione Valla hanno accompagnato le stagioni della mia generazione. Quando frequentavo il liceo, un lungimirante amico di famiglia me le regalò per il compleanno e da allora in poi fu inevitabile desiderarle via via che uscivano, come un nuovo lp dei Pink Floyd o dei Genesis. Quella era un’epoca in cui ci si poteva ancora fidare delle collane editoriali, perciò fu con disappunto e dispiacere – compensati dall’accesso a una più adeguata strumentazione critica – che una volta approdato all’università imparai a distinguere fra i titoli in catalogo: il Catullo di F. Della Corte, per esempio, impallidiva di fronte ai commenti tedeschi e inglesi; anche Tibullo (sempre Della Corte) e la serie dell’Eneide (Paratore), allora fresca di stampa, godevano di scarsa considerazione. Ma per esempio aver sfogliato da ragazzo le Vite dei Santi curate da Christine Mohrmann mi avrà incoraggiato nella decisione di frequentare il corso di Letteratura cristiana tenuto dal prof. Moreschini: un pugno di studenti nell’Aula Marino Barchiesi. Barchiesi, il padre di Alessandro, aveva fatto parte del Kreis di studiosi interpellati da Pietro Citati per progettare la Valla nei primi anni settanta: una ambiziosa collana di scrittori greci e latini che intendeva ampliare le stelle fisse del canone scolastico comprendendovi i tardo-antichi, i cristiani, i bizantini, fino al Medioevo latino. Il disegno iniziale si rivolgeva ai filologi e a «tutti coloro che leggono Eraclito e Virgilio, Gerolamo e Procopio mossi da uno slancio della fantasia e dell’intelligenza o da un bisogno di apprendere non sorretto da una preparazione scientifica» (evidente qui il contrassegno dell’ideatore).

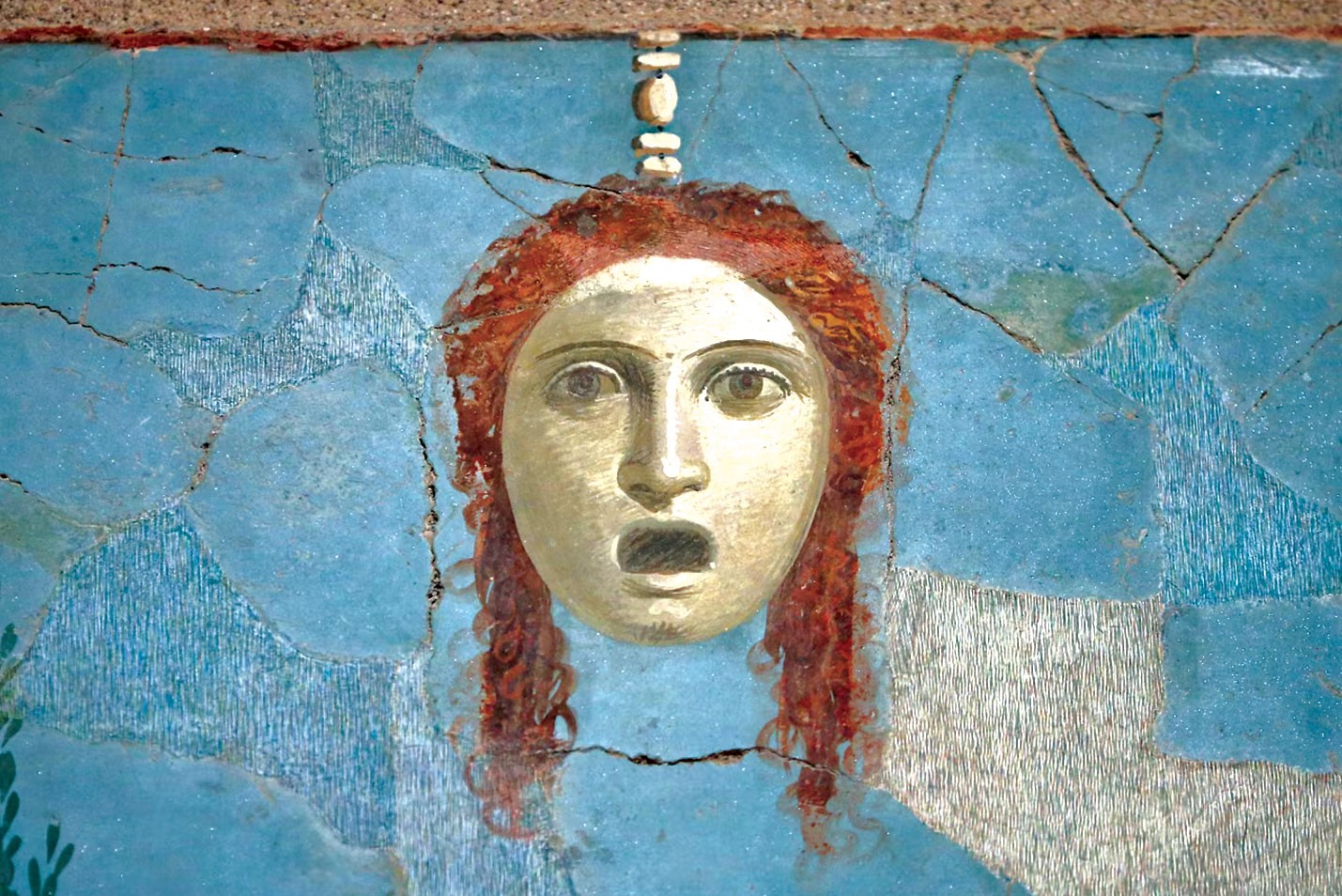

Questi ricordi personali sono stati sollecitati dall’uscita di due libri complici, voluti da Piero Boitani nel ricordo di Citati: libri celebrativi, certo, ma non privi di spunti idonei a una riflessione critica. Uno pubblica e amplia gli atti della giornata ‘in memoria’ tenutasi all’Accademia dei Lincei nell’autunno del 2023 (Il grande lettore: Pietro Citati, tab edizioni, Roma, pp. 240, € 20,00); l’altro, su cui mi soffermerò, raccoglie i «risvolti» che Citati scrisse per i volumi della Valla sino al 2005, anno in cui lasciò il timone nelle mani di Boitani (La follia degli antichi, a cura di Andrea Cane, Feltrinelli «Gramma», pp. 203, € 17,00).

I lettori di «Alias» sanno bene cos’è un risvolto: il paratesto editoriale stampato sulle alette della sovraccoperta, il cui scopo principale è presentare in modo sintetico e accattivante il contenuto del libro. Il genere annovera stimati editors da Vittorini a Calvino a Calasso, ma per analogia potremmo includervi le prefazioni di Giorgio Colli ai volumetti della «Enciclopedia di autori classici» Boringhieri (1958-’65) – ispirata da Nietzsche e Schopenhauer – e le «Note» (anch’esse anonime) di Giacomo Debenedetti per la «Biblioteca delle Silerchie» del Saggiatore (1958-’67): quando, molti anni dopo, furono raccolte, Edoardo Sanguineti ne celebrò le virtù trasferendo a Debenedetti il giudizio coniato per Edmund Wilson dallo stesso Debenedetti: «egli eccelle nell’arte di ‘far vedere’ i libri di cui parla». Anche Citati, che nella misura breve ha sfoderato le sue migliori qualità, fa vedere i classici di cui parla come se fossero moderni, selezionando per esempio pregnanti particolari visivi: «A questa donna [sc. Paola, un’aristocratica romana convertita], Girolamo fu profondamente legato; e, nel corso di due veglie dolorosissime, mentre le dita gli si irrigidivano sullo stilo, egli disegnò il ritratto della sua figura tenace, ostinata, incapace di moderazione, desiderosa di superare qualsiasi limite umano…» (In memoria di Paola).

Citati non si accontenta del microscopio da entomologo. Prima o poi l’opera e l’autore ‘scappano’ dal vetrino per ritrovare vitalità e urgenza nel fervente confronto con il contemporaneo (era «un contemporaneista, non un cerimoniere» sostiene Alessandro Barchiesi). Questa strategia comparatistica si annida in molti dei risvolti Valla: i quali, essendo il ‘vestibolo’ di edizioni da professori – dotate cioè di apparato critico e dotto commento –, assolvono quasi per compensazione lo scopo di calamitare l’altro lettore promettendogli un’esperienza sorprendente e attuale. Da attendibile testimone dell’immaginario (per richiamare il bel titolo di Guido Fink) Citati invita a leggere il Marco Antonio di Plutarco evocando il «momento culminante della sua vita», Cleopatra, quando insieme a lui «risale il Cidno sul battello dalla poppa d’oro, le vele di porpora spiegate al vento; la conversazione brillantissima della giovane sovrana; l’amore che stringe i due in un nodo fatale…». Così invece introduce la «resurrezione» di Ulisse, giunto infine alla reggia di Itaca sotto mentite spoglie: «Penelope scende finalmente nella sala. Mentre Atena cosparge il suo volto col belletto di Afrodite, la regina diffonde attorno a sé un’irradiazione erotica, che infiamma i Proci di desiderio» (Odissea, vol. V). Cambio d’epoca. Nella Storia deiFranchi di Gregorio di Tours «i segni della Bibbia sono ancora presenti nel suolo, che porta le impronte dei carri egiziani che attraversarono il Mar Rosso».

Molto ha fatto discutere (e sparlare) la cornucopia lessicale di cui disponeva Pietro Citati, nemico nei fatti del «Less is more» modernista. Ma rilette senza pregiudizi, come un dialogo intertestuale con l’enciclopedia antica, queste miniature critiche spiazzano per la secca incisività di certe definizioni. «Incandescente e marmorea» è la traduzione dei frammenti di Eraclito da parte di Carlo Diano; di Ovidio ‘praeceptor amoris’: «l’unico consiglio che può darci è di conservare l’animo flessibilissimo e proteiforme, adattandoci alla molteplicità del mondo umano (L’arte di amare). Nelle sei bandelle per l’Eneide è sempre in agguato la stilettata interpretativa: «…le armi che Virgilio descrive rivaleggiando con la prodigiosa oreficeria di Vulcano, e che annunciano la storia futura di Roma» (a proposito dello scudo di Enea, vol. IV); «mai come nella descrizione dello scontro di cavalieri e cavalli intorno a Camilla, Virgilio aveva rivelato la sua ferocia intellettuale, una ferocia quale non si trova mai in Omero» (vol. VI).

Il raggruppamento di questi risguardi è tematico-cronologico e perciò non segue l’effettivo ordine di pubblicazione dei volumi (c’è anche un divertente caso di damnatio memoriae, l’edizione dell’VIII libro delle Storie di Erodoto a cura di A. Masaracchia, sostituita e poi cancellata dal catalogo: ne resta però la spia nel risvolto al libro IX!). Incontriamo anzitutto gli scrittori greci, dall’Odissea («il libro al quale l’Occidente non può rinunciare senza uccidere sé stesso») a Giuliano l’Apostata («un nevrotico dagli occhi ardenti»); primo dei latini è il già citato Catullo: «Chi ama il “moderno”, preferirà le poesie fatte di nulla (…) che raccontano il furto di un fazzoletto o un aneddoto sconcio, che parlano di letteratura e di amici». Diverse sezioni rimandano a serie multiple, espressamente volute per allargare i confini della cultura ‘classicistica’: come gli Arcana mundi, comprendenti Le religioni dei misteri, IlManicheismo, gli gnostici («È la prima volta che testi accecanti per ardore e forza di immaginazione vengono messi alla portata di qualsiasi lettore») e gli Inni orfici.

Alessandro Magno, una leggenda che ha stimolato il Citati scrittore-biografo, è protagonista di un set che include le Storiedi Curzio Rufo, l’Anabasidi Arriano e i ‘romanzi’ del Medioevo occidentale. L’affollato capitolo su Bisanzio (ascesa, splendore, rovina) culmina in Niceta Coniata, «l’erede di tutti gli storici, da Erodoto a Tucidide a Psello a Anna Commena». Folta è la collezione teologico-spirituale di testimonianze sul Cristo, dal I secolo a Santa Caterina da Siena, mentre un altro capitolo allinea i testi per le «sinfoniche» Confessioni di Agostino, i Padri della Chiesa, le Vite dei Santi e la Letteratura francescana (varata prima di passare la mano).

La lettura continua di questo articolato dispositivo segnaletico, dove si alternano ammirazione, solennità, ironia, umorismo, riesce comunque un’esperienza nuova e convincente. Nonostante certe ripetizioni (ora più evidenti) e il mantenimento delle note di servizio – quelli che Sanguineti ha chiamato «soccorsi informativi e didascalici» –, il nuovo macrotesto grazie al ‘cambio di stato’ esalta i tratti di stile ricorrenti e i punti di forza della drammaturgia critica, un po’ come accade quando vediamo in un unico montaggio le scene-madri dei film di Hitchcock.

Nella scrittura di Citati, è noto, i superlativi abbondano: «La spiegazione dell’eccellenza dell’Iliade e dell’Odissea è, probabilmente, la più grande pagina di critica letteraria che sia mai stata scritta» (Aristotele, Arte poetica); Plutarco, autore delle Vite, è «il più grande biografo dell’antichità, l’ispiratore di Montaigne e di Shakespeare, l’incomparabile narratore che possedette lo stesso fluido romanzesco dell’Ariosto e di Stendhal…». L’iperbole, io credo, non è un’insegna decorativa ma ha funzione spettacolarizzante: per un verso, il tono apodittico sottolinea l’abisso che separa i nani dai giganti dell’antichità; per l’altro evoca il Meraviglioso come una lampada di Aladino sfregata. E comunque Citati riscatta sempre la magniloquenza pigiando sul pedale dell’esattezza: «In apparenza, Pausania è antilaconico: ma, in realtà, Sparta incarna quanto lo affascina di più: l’arcaico, il sacro, il crudele» (Guida della Grecia, libro III). Altre volte rinuncia all’affermazione tagliente e avvolge la preda con una spirale, un crescendo musicale. Così riassume la «stupenda retorica» delle Confessioni di Sant’Agostino: «il gioco delle ripetizioni, dei ritornelli, dei parallelismi, delle opposizioni, l’inquietante stregoneria verbale, l’ansia dolcissima e drammatica delle interrogative, la mollezza a volte quasi estenuata…». Un’altra ‘figura’ che spesseggia è quella del catalogo, prediletto non solo per l’ascendenza omerica ma (probabilmente) per la sua economia tipografica. Un solo esempio qui, dal risvolto dedicato all’Egitto di Erodoto (II libro delle Storie): «Con la sua infinita amabilità e la sua scrupolosa competenza, Erodoto parla di tutto: gli oracoli, i sacrifici, i gatti, i coccodrilli, la fenice, i serpenti alati, le profezie, la medicina, l’imbalsamazione, i pesci, le zanzare, i labirinti, il Nilo, gli dèi, le inondazioni, i santuari, i sacerdoti, i prodigi, Elena di Sparta, Sesostri, le piramidi, Micerino, gli Etiopi, gli abiti, Psammetico, Amasi».

I testi per la Valla raccolti in questo La follia degli antichi non hanno l’indicazione di quando furono composti, e del resto l’autore in vita non datava mai le sue sterminate raccolte di articoli sui giornali, prediligendo una dimensione sospesa, ‘senza tempo’: quella in cui Goethe ha la facoltà di conversare direttamente, senza mediatori, con Omero e Platone. E tuttavia non credo affatto che Citati abbia mai voluto, come Poseidone con Enea nel XX libro dell’Iliade, sottrarre i classici alla mischia della Storia.