Marco Beck, L’Osservatore Romano

In un lontano passato, una città della Grecia fu teatro di un efferato delitto: reduce da una lunga guerra in terra straniera, il comandante dell’esercito vittorioso venne trucidato dalla moglie in un impeto di rancore e gelosia, con la complicità del suo cinico amante. Un destino avverso travolse anche i due figli giovinetti, l’uno fuggito in esilio, l’altra schiacciata da una tutela oppressiva.

Sono trascorsi alcuni anni da quell’omicidio rimasto impunito, simile per certi aspetti a un cold case. I due orfani, ormai adulti, si ricongiungono e ordiscono un piano per vendicare l’obbrobriosa morte del padre. Il loro complotto va a segno: gli antichi assassini vengono a loro volta assassinati. Finisce quindi per affermarsi la logica di un’implacabile giustizia retributiva. Il male assoluto è stato sconfitto da un male di grado (forse) minore, in un contesto culturalmente estraneo al principio cristiano del rispetto per la sacralità di ogni vita umana e ignaro della possibilità di un perdono pacificante. Anche se poi il rimorso, lo sgomento, la consapevolezza di aver commesso un crimine orribile imprimono nelle coscienze dei giustizieri uno stigma che esige il contrappasso di un’adeguata espiazione.

Così riassunta, senza i nomi dei personaggi, questa potrebbe sembrare la trama di un romanzo noir o di un film horror. Costituisce invece lo snodo cruciale di una saga mitica, quella degli Atridi, che fu oggetto di una triplice trasposizione drammaturgica nell’Atene dell’aureo quinto secolo a.C.

Ne diede una prima rappresentazione integrale Eschilo con la trilogia dell’Orestea: Agamennone, Coefore, Eumenidi, in una traiettoria comprendente l’uccisione del marito da parte della regina Clitemestra, la vendetta consumata su di lei ed Egisto da Oreste d’intesa con la sorella Elettra, la punizione morale del matricida a opera delle Erinni, la sua conclusiva assoluzione davanti al tribunale ateniese dell’Areopago e la trasformazione delle persecutrici in divinità benevole. Sul tema della vendetta filiale – per iniziativa più femminile che maschile – si concentrò poi Sofocle, mettendo in scena una sua Elettra (si veda l’edizione curata per la collana della Fondazione Valla, nel 2019, da F. Dunn e L. Lomiento, con traduzione di B. Gentili).

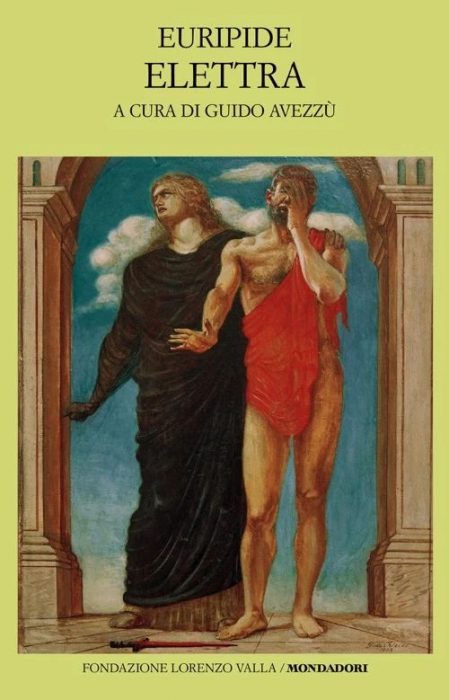

Una versione alternativa della stessa saga, rivisitata nell’acme drammatica del duplice delitto vendicativo, venne composta anche dal più giovane dei tre sommi tragediografi attivi all’ombra del Partenone, Euripide. Ed è appunto l’Elettra euripidea l’ultima opera teatrale venuta ad arricchire, per merito esclusivo del grecista Guido Avezzù, il repertorio ellenico degli “Scrittori greci e latini” (Fondazione Lorenzo Valla / Mondadori, 2025, pagine clx-480, euro 60).

Dai concittadini Euripide non fu amato al pari dei suoi due predecessori. Lo penalizzavano le arbitrarie accuse di intellettualismo sdegnoso, di ateismo e finanche di misoginia, enfatizzate dal sarcasmo caricaturale di Aristofane. A questi pregiudizi si ricollega l’esiguo numero di vittorie negli agoni dionisiaci ai quali concorse: solo 4 tragedie premiate su un totale di 78 registrate in età alessandrina. Una clamorosa rivalutazione postuma glorificò la sua drammaturgia con l’avvento della civiltà ellenistica, quando la tendenza a ripiegarsi nell’interiorità dei sentimenti e a rifondare l’assetto della società su una rete di relazioni di prossimità trovarono un fedele rispecchiamento, oltre che nella commedia nuova di Menandro, nella profondità psicologica e nell’attenzione alle dinamiche interpersonali di un teatro che, eclissando le grandiose visioni metafisiche di Eschilo e la problematicità di Sofocle nel focalizzarsi su esistenze lacerate da insanabili contraddizioni, promuoveva la ragione umana a sorgente del pensiero e movente dell’azione. Di questa fortuna post mortem è documento lo spessore del retaggio pervenuto fino a noi: di Euripide possediamo 19 “copioni”, a fronte degli appena 7 drammi superstiti sia di Eschilo sia di Sofocle.

Tutt’altro che misogino, Euripide plasma nella sua Elettra, con trasparente empatia, un carattere femminile di suggestiva complessità, riscattando la figlia di Agamennone dalla sostanziale subalternità assegnatale da Eschilo e rafforzandone il protagonismo già conquistato nell’omonima tragedia di Sofocle. Superato lo smarrimento insito nella condizione umiliante di vergine data in sposa a un contadino per quanto rispettoso, Elettra si evolve dopo l’agnizione del fratello, il cui inatteso ritorno sprigiona in lei una ridda di pulsioni omicide. Escogita gli inganni con cui attirare in trappola i due complici del regicidio. Sprona un esitante Oreste a sgozzare l’usurpatore Egisto. A differenza dell’Elettra eschilea e sofoclea, partecipa attivamente, armando la mano del fratello, all’uccisione della madre. Ma dall’apice dell’esaltazione giustizialista non tarda a precipitare nell’abisso di una lucida disperazione: «E io» confida a Oreste, «io ti incoraggiai / e la spada la reggevo insieme a te. / Con questo rito ho ottenuto la più terribile delle sofferenze». La vendicatrice del padre scopre alla fine quanto sia amaro il retrogusto della vendetta.

Sotto il profilo della tecnica drammaturgica, Euripide si riconferma maestro nel gioco alterno tra due fondamentali registri: quello narrativo, in cui un personaggio monologante (nella fattispecie il Contadino e il Messaggero) racconta plasticamente i fatti avvenuti fuori scena; e quello dialogico, spesso esasperato da virtuosistiche sticomitie nelle quali due interlocutori discutono animatamente scambiandosi battute di un solo verso ciascuna.

Stampata in una prima edizione (Vettori, 1545) piuttosto tardiva, stroncata da Schlegel («un raro esempio di insensatezza poetica», 1825), sospettata di essere spuria, criticata dall’élite dei filologi otto-novecenteschi ma riabilitata dall’autorevolezza di Wilamowitz, l’Elettra di Euripide si segnala comunque per un pregio condiviso con il dramma gemello di Sofocle: aver ispirato una serie di moderne “variazioni sul mito” a firma di Hofmannsthal, Giraudoux, Yourcenar e in particolare Eugene O’Neill, autore della trilogia Il lutto si addice ad Elettra (1931), ambientata negli Stati Uniti all’epoca della Guerra di secessione.